Directive de guerre numéro 40. C’est celle que diffuse Adolf Hitler ce 23 mars 1942. Elle concerne la mise en défense du littoral de l’Europe occidentale dans le but de contrer un éventuel débarquement allié. En clair, c’est le véritable acte de naissance du futur Mur de l’Atlantique.

Pourquoi une telle décision ? Parce qu’en Russie depuis trois mois, une contre-offensive soviétique met à mal les Allemands, à tel point que des troupes stationnées le long de la Manche ont été expédiées en urgence sur le front de l’Est, dégarnissant de fait la surveillance du littoral ouest-européen. Parce que l’activité de la Résistance s’accroît un peu partout, parce que les raids des commandos britanniques sur le littoral français (le radar de Saint-Jouin de Bruneval, près du Havre, vient d’être détruit) sont de plus en plus audacieux. Et parce qu’Hitler se rend compte qu’il va vraiment devoir mener, tôt ou tard, une guerre sur deux fronts, à l’Est contre les Russes et à l’Ouest contre les Anglo-Saxons. Et qu’il devra économiser ses troupes s’il veut avoir une chance de l’emporter.

Trois catégories

Que dit la directive 40 ? Elle catégorise et organise la future défense allemande sur les 4 000 km de côtes qui vont de la Hollande à la frontière franco-espagnole.

D’abord, les sites à défendre en priorité – grands ports, îles, estuaires, bases sous-marines – avec une débauche de batteries d’artillerie capables de repousser une flotte ennemie. Parmi ces sites, le port de Cherbourg et les îles anglo-normandes. Ensuite, les points d’appuis (Stützpunkt), défendant l’embouchure des petits fleuves côtiers (la Vire, l’Orne…), les ports secondaires (Granville, Saint-Vaast…), des radars ou des aérodromes, grâce à des canons de moyenne portée, des pièces antichars ou des champs de mines. Enfin, des Widerstandests, nids de résistance (mitrailleuses, tranchées) appelés à défendre un secteur de moindre importance : un carrefour, une plage ne permettant pas un débarquement de grande ampleur… A Sainte-Marie-du Mont, la plage de la Madeleine (future Utah-Beach) sera défendue par un Widerstandsnest…

Pour superviser cette mise en défense (5 000 ouvrages en béton à construire uniquement sur les côtés normandes et bretonnes), un commandant en chef : Gerd von Runstedt. Et l’OT (Organisation Todt), ayant la main sur toute l’organisation et la conduite de ce chantier pharaonique.

Dans les esprits allemands dès 1940

Depuis que les Allemands règnent sur l’Europe et particulièrement la France, ils ont commencé à construire ou consolider divers ouvrages bétonnés : batteries d’artillerie, bases sous-marines…

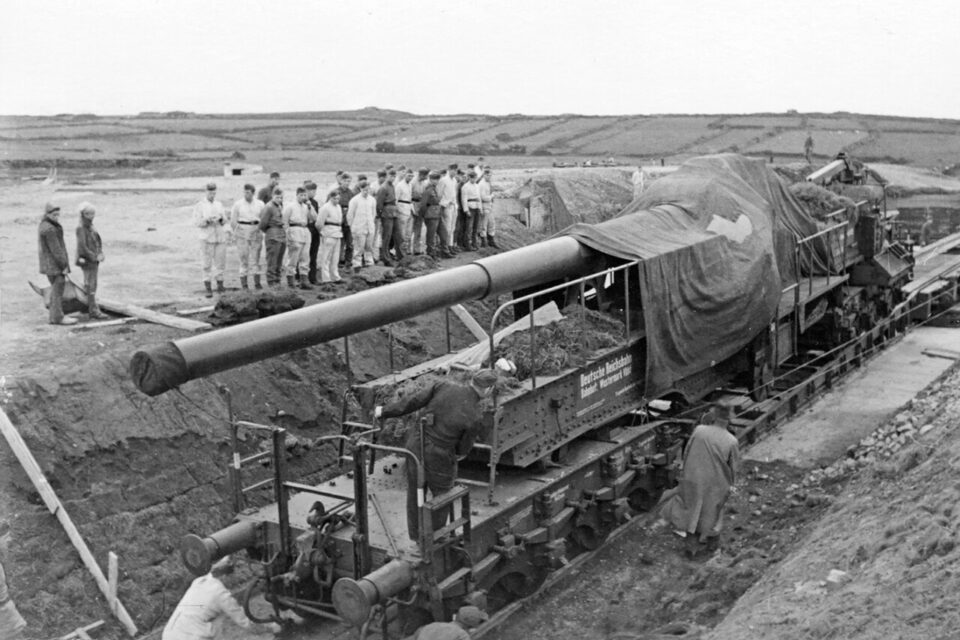

Mais ce sont là des ouvrages à caractère offensif, destinés à appuyer la guerre sous-marine des U-Boot dans l’Atlantique ou bombarder la côte anglaise en face de Calais.

Mais une semaine après l’entrée en guerre des États-Unis (7 décembre 1941), changement de stratégie : Hitler décide d’élever sur le littoral européen une ligne de défense, ou plutôt la mise en défense de seulement quelques points stratégiques du littoral : grands ports, îles…

Car pour l’heure, le dictateur nazi envisage un débarquement allié sur les côtes européennes comme une lointaine éventualité. Il pense que les Alliés ne sont pas encore prêts, voire qu’ils ne le seront jamais. Et il veut axer tout son effort de guerre sur le front russe.

Le futur Mur de l’Atlantique n’est encore à l’époque qu’un muret…

Un travail de bagnard

Avec l’évolution de la guerre, et notamment après le raid mené par les Canadiens sur Dieppe en août 1942, la construction du Mur de l’Atlantique va s’accélérer et prendre des proportions démesurées.

Dans le Cotentin, toute la frange côtière se couvre de chantiers où on coule du béton par milliers de litres pour ériger batteries, radars, casernements souterrains, soutes à munitions… Les champs sont réquisitionnés par centaines d’hectares pour y poser mines, barbelés et défenses anti-aériennes.

Un travail de bagnard effectué par une main d’œuvre volontaire (certaines entreprises de travaux publics bâtissent des fortunes en quelques mois en collaborant étroitement avec les Allemands) ou forcée : prisonniers de guerre russes, travailleurs venus d’Afrique du Nord et de toute l’Europe, requis de la région…

Ils sont des milliers ! Quel paysan du Cotentin n’a pas à l’époque prêté son cheval et son banneau pour transporter du matériel pour le « Mur » ?

Une présence lourde, une question essentielle

Dans la presqu’île, stratégique car juste en face de l’Angleterre, cette débauche défensive s’accompagne d’un renforcement de la présence allemande. Car après avoir privilégié longtemps le front de l’Est, Hitler pressentant le Débarquement, renforce ses troupes à l’ouest : de 140 000 soldats présents en Normandie en 1942, on passe à 300 000 au printemps 1944, dont 50 000 dans le Cotentin. Une présence lourdement ressentie par la population civile.

110 pièces d’artillerie

Elles défendent la côte du Cotentin, de Carteret à Saint-Martin-de-Varreville.

Reste une question. La question. Le Mur de l’Atlantique, vanté par la propagande allemande comme étant infranchissable, l’est-il vraiment ? Des raids de commandos ont déjà prouvé qu’il y avait des failles, et les positions allemandes sont régulièrement bombardées par l’aviation alliée. Mais quid d’une attaque de grande envergure, quid du Débarquement ? On n’aura vraiment la réponse que le Jour J. Avec aucun droit à l’erreur pour chaque camp.

Le littoral normand, zone interdite

Dès le printemps 1941, les Allemands ont le projet fou de faire évacuer toute la zone côtière de la Normandie, soit des centaines de milliers de personnes, ne conservant qu’entre 3 et 10 % de la population civile pour ses besoins indispensables. Ils vont finalement renoncer devant la difficulté du projet. Mais ce n’est que partie remise.

A partir du 20 octobre 1941, il faut montrer patte blanche pour pénétrer dans la frange côtière, déclarée zone interdite.

En clair, tout le Cotentin est concerné (même l’intérieur des terres), de même que la côte sud-ouest du département de la Manche.

Source link